Archiv

Abseits großer Gemeinden – Kleine jüdische Siedlungen im Mittelalter

Beyond Large Communities – Small Jewish Settlements in the Middle Ages

4.–6. April 2024

Universität Klagenfurt, Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse (O.0.0.1)

Eine Tagung des Instituts für Geschichte an der Universität Klagenfurt in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs

Jüdische Kultur im Mittelalter gilt nach wie vor als urbane Kultur: Jüdinnen und Juden siedelten, so gängige Vorstellungen, in Städten. Während die aschkenasische Kultur in großen jüdischen Gemeinden seit langem im Zentrum des Forschungsinteresses steht, ist der Bereich des jüdischen "Landlebens" über weite Strecken noch wenig erforscht. Dies hängt zwar auch mit einer wesentlich schwierigeren Quellenlage für diese Ansiedlungen zusammen, eine zunehmende Zahl von Untersuchungen in den letzten Jahre hat aber gezeigt, dass trotz der insgesamt schmaleren Quellenbasis zahlreiche neue Erkenntnisse zu diesem Thema gewonnen werden können.

|Das Programm finden Sie hier!|

Eine Online-Teilnahme ist möglich.

Leo Holzer. Feuerwehrkommandant in Radlberg und im KZ Theresienstadt

Vortrag und Diskussion mit Dr. Benjamin Grilj

16. Februar 2024, 18 Uhr

Pfarrheim Radlberg, Radlberger Hauptstr. 149, 3105 St. Pölten

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer vermehrten Ansiedlung von Jüdinnen und Juden in Niederösterreich. Bis 1938 bestanden 15 niederösterreichische Kultusgemeinden, die tief in den Regionen verwurzelt waren. Die jüdischen Menschen waren nicht Fremde, sie waren Nachbarn und Freunde, die gemeinsam lebten, arbeiteten und ihre Freizeit miteinander verbrachten. Bis zu ihrem Ausschluss waren Jüdinnen und Juden auch in Vereinen des Dorfes integriert, so auch bei den Feuerwehren.

Kamerad Ing. Leo Holzer, Begründer der Betriebsfeuerwehr der Firma Schüller, war einer von ihnen. Anhand seines Schicksals wird die jüdische Geschichte der Region nachgezeichnet.

Teilnahmegebühr: Freiwillige Spenden

Information bei Mag. Johann Bruckner: 0650 3828489

Eine Veranstaltung in Kooperation mit Dorferneuerung Radlberg, dem Katholischen Bildungswerk Radlberg, der FF Unterradlberg und der FF Oberradlberg

Auschwitz gedenken

Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und das Injoest präsentieren bisher unveröffentlichte Bilder und Texte zur Schoah

30. Jänner 2024, 18:30

Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich

Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Programm

Begrüßung

Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Benjamin Grilj (Injoest)

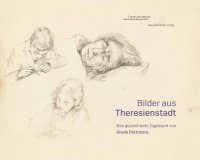

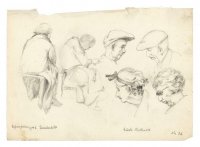

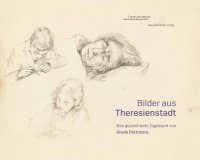

Vorstellung des Ausstellungskatalogs „Bilder aus Theresienstadt – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara“

Elfriede Kreuzer (Familienarchiv Kreuzer/Kerpen)

Zu den Zeichnungen

Michael Resch (Landessammlungen Niederösterreich)

Berichte aus Auschwitz von Otto Kalwo – aus dem Nachlass von Walter Fantl-Brumlik

Moderation

Martha Keil (Injoest) und Christian Rapp (Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich)

Musikalischer Rahmen

Taner Türker: Drei Stücke für Violoncello solo des 1938 aus Wien vertriebenen Komponisten Egon Wellesz

Freier Eintritt. Für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ist das Haus der Geschichte von 17:00-18:30 Uhr geöffnet.

Anmeldung erbeten unter +43 2742 90 80 90-998 oder |mail: info@museumnoe.at|

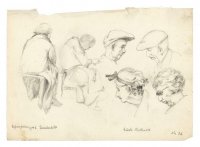

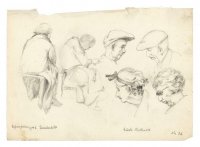

Bilder aus Theresienstadt – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)

Ausstellung

10. 10. – 22. 12. 2023

Mo - So, 7.30-12.30 und 13-17 Uhr

Bildungshaus St. Hippolyt

Eybner Straße 5, 3100 St. Pölten

Gisela Rottonara, geb. Tauber, wurde am 10. Juli 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und erlag den katastrophalen Bedingungen am 23. Jänner 1943. In diesem halben Jahr begann sie, ein gezeichnetes Tagebuch zu führen. Unmittelbar vor ihrem Tod übergab sie 67 Bleistiftzeichnungen einer Mitgefangenen, sie sind seither in Familienbesitz. 150 Jahre nach ihrer Geburt und 80 Jahre nach ihrem Tod werden diese eindrucksvoll genauen und berührenden kleinen Bilder erstmals öffentlich präsentiert.

Kuratierung: Dr. Benjamin Grilj

Gestaltung: Mag. Renate Stockreiter

In Kooperation mit Dr. Rosemarie Burgstaller (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)

35 Jahre Injoest – zu Gast im Jüdischen Museum Wien

30. 11. 2023, 18.30

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien (Einlass 18.00 Uhr)

Merle Bieber und Janina Böck-Koroschitz präsentieren ihre Dissertationsprojekte:

- „Koschere“ Lederhosen, „jüdische“ Dirndln? Das Tragen von Tracht als Repräsentation der Zugehörigkeit in Wien und Niederösterreich zwischen Aufkommen der Sommerfrische und 1938

Kernpunkte des Forschungsprojekts bilden einerseits die Funktion der Kleidung in ihrem identitätsstiftenden und Zugehörigkeit erzeugenden Charakter und andererseits die spezielle Bedeutungsmodifikation der Tracht – von ihrer ursprünglichen, allgemeinen Bedeutung als Gewand bis zur Zuschreibung als Kleidung des „einfachen Landvolkes".

- Hachschara. Die Vorbereitung jüdischer Jugendlicher in Österreich für die Auswanderung nach Palästina/Erez Israel

Das Forschungsvorhaben erforscht die Entstehungsgeschichte, den Verlauf, die agierenden Organisationen und Personen sowie die Wirkungsgeschichte der österreichischen Hachschara, die ab den 1920er Jahren österreichisch-jüdischen Jugendlichen die Auswanderung ermöglichen wollte.

Durch den Abend führt Martha Keil.

Eintritt frei! Bitte melden Sie sich |beim JMW| an.

Antijüdische Motive und Stereotype im Mittelalter

Vortrag von Martha Keil

10. 11. 2023, 18.30

Stephansplatz 3, 1010 Wien

Vortrag im Rahmen der Theologischen Kurse, Spezialkurs Antisemitismus. Zum Verständnis eines sehr alten und zugleich aktuellen Problems

Gedenken braucht Forschung

Zum Jahrestag der Novemberpogrome

9. 11. 2023, 18.30

Bildungshaus St. Hippolyt

Eibnerstraße 5, 3100 St. Pölten

Martha Keil

Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten

Benjamin Grilj

Der St. Pöltner Stadtbaumeister Rudolf Tintner und sein Tagebuch aus Theresienstadt

Benjamin Grilj

Führung durch die Ausstellung „Bilder aus Theresienstadt 1942–1943. Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)“

Anschließend entzünden wir bei einigen Steinen der Erinnerung Gedenklichter und legen weiße Rosen nieder.

Anmeldung unter |mail: office@injoest.ac.at|

In Kooperation mit dem Bildungshaus St. Hippolyt. Weitere Informationen finden Sie |hier|!

Solidargemeinschaft mit Israel

Bei der Solidaritätsveranstaltung des Landes Niederösterreich für Israel durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein von Konsul Herzel Edri hielt auch Martha Keil eine kurze Rede. Sie finden Sie |hier|.

Einen Bericht in der NÖN vom 25. 10. 2023 zur Veranstaltung finden Sie |hier|.

Bilder aus Theresienstadt 1942–1943 – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)

Eröffnung der Ausstellung

9. 10. 2023, 18.30

Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, Eybner Straße 5

Gisela Rottonara, geb. Tauber, wurde am 10. Juli 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und erlag den katastrophalen Bedingungen am 23. Jänner 1943. In diesem halben Jahr begann sie, ein gezeichnetes Tagebuch zu führen. Unmittelbar vor ihrem Tod übergab sie 67 Bleistiftzeichnungen einer Mitgefangenen, sie sind seither in Familienbesitz. 150 Jahre nach ihrer Geburt und 80 Jahre nach ihrem Tod werden diese eindrucksvoll genauen und berührenden kleinen Bilder erstmals öffentlich präsentiert.

Musikalischer Rahmen: Philipp Kronbichler, Klavier

Wir ersuchen Sie um Anmeldung unter |mail: office@injoest.ac.at|, vielen Dank!

Weitere Informationen finden Sie |hier|!

In memoriam Manfred Wieninger

Unter dem Titel „Wirbel der Zeit - Verfolgung und Widerstand in Niederösterreich“ hat die Theodor Kramer-Gesellschaft ein Buch mit Artikeln des verstorbenen St. Pöltner Autors Manfred Wieninger veröffentlicht.

Wieningers Schreiben war immer, ob nun in seinen Kriminalromanen, Aufsätzen zur Zeitgeschichte oder seiner dokumentarischen Prosa, dem Aufdecken des Verdrängten verpflichtet. Dieses Wiedergewinnen des Gedächtnisses führt er uns nicht als traurige Pflicht vor, sondern als dramatische Bereicherung des durch dumpfe Ahnungslosigkeit reduzierten Lebens. Ein Schwerpunkt seiner Recherchen galt Menschen, die verfolgten Juden beizustehen suchten. Wieninger benennt die unentschuldbaren Verbrechen, doch würdigt er auch die moralische Kraft des Mitleids. Viele seiner aufwühlenden Themen fand er „vor der Haustüre“, im heimatlichen St. Pölten. 2021 verstarb der Publizist, Historiker, Schriftsteller und Magistratsmitarbeiter.

Die Präsentation des neuen Buches findet am 29. September, um 18.30 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten statt.

Um Rückmeldung unter 02742/333-2602 oder unter |mail: kultur@st-poelten.gv.at wird gebeten.

Injoest beim Höfefest St. Pölten

Was Sie schon immer zur jüdischen Geschichte Österreichs wissen wollten…

23. 9. 2023, ab 15:00

LöwInnenhof, Linzer Straße 16

- Ab 15:00: Objekte, Bücher, Filme und Informationen zur Arbeit des Injoest

- 15:00-17:00: Klesmer vom Feinsten: Roman Grinberg, Tasten; Sasha Danilov, Klarinette

Allgemeine Informationen zum Höfefest finden Sie hier: |Höfefest St. Pölten|

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ist das jüdisch? Was ist „jüdisch“?

Besuchen Sie uns beim Forschungsfest Niederösterreich 2023!

22. 9. 2023, 13:00-21:00

Palais Niederösterreich

Herrengasse 13, 1010 Wien

Bei uns kann man Gegenstände kennenlernen, die mit jüdischer Geschichte und Kultur zu tun haben – aber was macht sie zu „jüdischen“ Dingen? Religiöser Gebrauch? Jüdische Besitzer/innen? Die Mitnahme im Fluchtgepäck? Die Erinnerung an die Heimat?

Anhand von Biographien, Fotos und einigen Objekten erforschen wir die Bedeutung von Dingen in Geschichte und Gegenwart.

Eintritt frei!

Weitere Informationen zum Forschungsfest finden Sie |hier|!

Europäische Tage der jüdischen Kultur

3. September 2023

14:00 Uhr

Der neue jüdische Friedhof in St. Pölten

Geführter Rundgang durch den neuen jüdischen Friedhof mit Dr. Christoph Lind

Eine Anmeldung ist bis 1. September 2023 unter |mail: office@injoest.ac.at| erforderlich!

Treffpunkt 14:00, neuer jüdischer Friedhof, Karlstettner Straße 3. Teilnahme kostenlos.

Herren bitte mit Kopfbedeckung.

3. September 2023

15:45 Uhr

Steine der Erinnerung

Geführter Rundgang durch die Innenstadt mit Dr. Christoph Lind

Eine Anmeldung ist bis 1. September 2023 unter |mail: office@injoest.ac.at |erforderlich!

Treffpunkt 15:45, Rathaus, Rathausplatz 1. Teilnahme kostenlos.

Das Gesamtprogramm der Europäischen Tage der jüdischen Kultur finden Sie |online |hier oder als |Download|.

In Kooperation mit der |Burgenländische Forschungsgesellschaft|.

Die Gerechten. Courage ist eine Frage der Entscheidung

Sonderausstellung im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich

19. April – 15. August 2023

Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

|http://gerechte.at/die-ausstellung/| / |https://yad-vashem.net/| / |www.museumnoe.at|

Kleider machen Juden. Jüdische Kleidung, Mode und Textilproduktion zwischen Selbstbestimmung und Zwang

32. Internationalen Sommerakademie

5.-7. Juli 2023

Volkskundemuseum Wien

Kleidung ist seit jeher ein semantischer Code, der gelesen und entschlüsselt werden kann. Sie erlaubt unmittelbar eine soziale Kategorisierung, die sich stets zwischen Freiheit und Zwang bewegt. Während sie in der Vormoderne vor allem von äußeren Vorgaben definiert wurde, ist sie in der Moderne und Gegenwart zunehmend Ausdruck selbstbestimmter Identität. Bei Minderheiten und historisch marginalisierten Gruppen wie Jüdinnen und Juden geht es in besonderem Maße auch um Sichtbarkeit, die teils von außen bestimmt und teils selbst gewählt wird. Die innerjüdische Aufklärung (Haskala) und die Gewährung bürgerlicher Rechte revolutionierten jüdisches Leben und damit auch Kleidung, wobei der Wunsch nach Teilhabe und Gleichberechtigung deutlich zum Ausdruck kam. Die Tagung diskutiert Kleidung, Mode und Textilproduktion als Aspekt jüdischer Kultur, aber auch im Kontext von Migration, Flucht und Holocaust.

|Hier finden Sie das Programm!|

Konzept: Merle Bieber, Benjamin Grilj, Martha Keil

Organisation: Sabine Hödl

Ehrenschutz: Leslie Bergman

In Kooperation mit dem Volkskundemuseum Wien.

Unterstützt durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, den Zukunftsfonds der Republik Österreich, die Stadt Wien, das Land Niederösterreich und die Österr. Gesellschaft für politische Bildung.

Workshops für Citizen Scientists

zum Projekt |NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|

In der NS-Zeit waren in fast allen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen eingesetzt. Sowohl diese lagerähnlichen Unterbringungen als auch die großen KZ- und Kriegsgefangenenlager brachten Kontakte und sogar Beziehungen zur lokalen Bevölkerung mit sich, die kaum in offiziellen Dokumenten zu finden sind. Mit der Hilfe von lokalen Citizen Scientists will das Forschungsprojekt „NS-Volksgemeinschaft und Lager“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der Universität für Weiterbildung Krems diesen weitgehend vergessenen Aspekt der Geschichte in Erinnerung rufen.

Zur gemeinsamen Information, Diskussion und Recherche finden in den kommenden Wochen weitere Workshops statt:

Die aktuellen und vergangenen Workshop-Termine finden Sie |hier|!

35 Jahre Injoest – zu Gast im ...

24. 5. 2023, 18 Uhr

Führung auf dem neuen Jüdischen Friedhof St. Pölten

PD Dr. Martha Keil

Treffpunkt: Eingang Jüdischer Friedhof, Karlstettner Str. 3

Die Gerechten. Courage ist eine Frage der Entscheidung

Ausstellungseröffnung

18. April 2023, 18:30 Uhr

Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Sie haben trotz der Gefahr schwerster Strafen Menschen versteckt oder außer Landes gebracht, Papiere gefälscht oder Befehle missachtet. „Gerechter unter den Völkern“ ist ein offizieller Titel, den die Internationale Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem Jerusalem im Auftrag des Staates Israel an Nichtjuden verleiht, die während des Holocaust ihr Leben aufs Spiel setzten, um Jüdinnen und Juden zu retten.

Die Österreichischen Freunde von Yad Vashem präsentierten die Lebensgeschichten dieser mutigen Menschen in einer Wanderausstellung welche bereits in zahlreichen Museen in ganz Österreich zu sehen war.

Das Haus der Geschichte zeigt in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs diese Ausstellung nun erstmals in Niederösterreich.

Die von Michael John und Albert Lichtblau kuratierte Schau wird von Martha Keil, Christian Rapp und Benedikt Vogl um Biografien von „Gerechten“ aus Niederösterreich ergänzt.

Zur Ausstellung sprachen

mehr...

- Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

- Christian Rapp, Wissenschaftlicher Leiter Haus der Geschichte

- Martha Keil, Wissenschaftliche Leiterin Injoest

- Michael John, Österreichische Freunde von Yad Vashem, Johannes Kepler Universität Linz, Historiker und Kurator der Ausstellung

- Gustav Arthofer, Vorsitzender der Österreichischen Freunde von Yad Vashem

- Angelica Bäumer, Kunsthistorikerin und Zeitzeugin

...weniger

Gedenken zu 85 Jahre „Anschluss“

14. März 2023, 18.00

Stadtmuseum St. Pölten

Prandtauerstraße 2, 3100 St. Pölten

Wir gedenken in vier Kurzvorträgen der lebensverändernden Zäsur, die der 12. März 1938 für die österreichischen Jüdinnen und Juden bedeutete. Martha Keil macht in ihrer Einführung Erinnerungen von St. Pöltner Jüdinnen und Juden hörbar. Philipp Mettauer zeigt und kommentiert bisher unveröffentlichtes Filmmaterial über die Fahrt deutscher Truppen und ihrer österreichischen Helfer und Helferinnen durch die St. Pöltner Innenstadt. Merle Bieber widmet sich dem Antisemitismus in den niederösterreichischen Urlaubsorten. Zwar waren die Jüdinnen und Juden bereits ab den 20er Jahren mit einer neuen Art des Antisemitismus konfrontiert, doch nach dem „Anschluss“ waren sie in den Sommerfrischeorten nicht mehr erwünscht. Schließlich erinnert Benjamin Grilj anhand der Einträge in den Sterbebüchern 1938 an eine völlig vergessene Opfergruppe: an diejenigen, die in Verzweiflung und Angst ihrem Leben ein Ende setzten.

Programm

mehr...

- Thomas Pulle: Begrüßung

- Martha Keil: Nicht nur in St. Pölten. 85 Jahre nach dem „Anschluss“

- Philipp Mettauer: Des Führers Mittagsrast in St. Pölten. Der „Anschluss“ am 14. März 1938

- Merle Bieber: „Judenfrei”. Sommerfrische-Antisemitismus vor und nach dem „Anschluss” Österreichs

- Benjamin Grilj: Unfreiwillige Selbsttötung. Auswirkungen der NS-Pogrome in jüdische Wohnzimmer

Danach dürfen wir Sie zu einem Glas Wein einladen.

Anmeldung bis 12. 3. 2023 erbeten an |mail: office@injoest.ac.at|!

Wir danken dem Stadtmuseum St. Pölten für die Kooperation.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!

...weniger

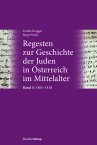

Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich – Buchpräsentation Band 5

2. März 2023, 18:00

Sommerrefektorium im Bistumsgebäude

Domplatz 1, 3100 St. Pölten

Aus dem Mittelalter sind in Österreich zahlreiche Urkunden zur jüdischen Geschichte überliefert. Diese wichtigen Quellen werden seit vielen Jahren im Projekt „Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich“ publiziert. Zum Erscheinen des fünften Bandes der Reihe stellen die Autorinnen das Forschungsunternehmen vor und präsentieren einige besonders spannende Stücke aus dem neuen Buch.

Programm

mehr...

- Thomas Aigner & Martha Keil: Begrüßung

- Eveline Brugger: „Ein langwieriges und entsagungsvolles Unterfangen“ – eine Projektvorstellung

- Birgit Wiedl: Von Juden und Wein. Jüdischer Weinbau im mittelalterlichen Niederösterreich

Danach dürfen wir Sie zu einem Glas Wein einladen.

Anmeldung bis 27.2.2023 erbeten unter |mail: office@injoest.ac.at|!

Wir danken der Diözese St. Pölten für die Kooperation und dem FWF für die Unterstützung des Projekts.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!

...weniger

Workshops für Citizen Scientists

zum Projekt |NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|

In der NS-Zeit waren in fast allen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen eingesetzt. Sowohl diese lagerähnlichen Unterbringungen als auch die großen KZ- und Kriegsgefangenenlager brachten Kontakte und sogar Beziehungen zur lokalen Bevölkerung mit sich, die kaum in offiziellen Dokumenten zu finden sind. Mit der Hilfe von lokalen Citizen Scientists will das Forschungsprojekt „NS-Volksgemeinschaft und Lager“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der Universität für Weiterbildung Krems diesen weitgehend vergessenen Aspekt der Geschichte in Erinnerung rufen.

Zur gemeinsamen Information, Diskussion und Recherche werden im Jänner und Februar 2023 in einigen Gemeindebliotheken erste Workshops mit dem Projektteam stattfinden. Wenn Sie Dokumente, Fotos und Erinnerungen aus Ihrer Familie beitragen oder mit uns gemeinsam forschen wollen, sind Sie herzlich willkommen!

Anmeldung erbeten an |mail: Tina Frischmann|.

Workshoptermine

mehr...

Krems an der Donau

20.01.2023, 18:00 – 19:30

Seminarraum SE C 2.01 (Neubau), Universität für Weiterbildung Krems, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

Edith Blaschitz, Karin Böhm, Tina Frischmann

St. Pölten

21.01.2023, 14:00 – 15:30

Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2, 3100 St. Pölten

Vorstellung des Forschungsprojekts UND des Buch- und Ausstellungsprojekts „St. Pölten im Nationalsozialismus” (siehe unten)

Tina Frischmann, Christoph Lind, Martha Keil, Janina Böck-Koroschitz, Thomas Pulle, Thomas Lösch, Niklas Perzi

Eichgraben

25.01.2023, 18:00 – 19:30

Gemeindebücherei Eichgraben, Rathausplatz 1, 3032 Eichgraben

Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind

Neulengbach

02.02.2023, 18:00 – 19:30

Stadtbibliothek Neulengbach, Rathausplatz 1, 3040 Neulengbach

Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind

Sitzenberg Reidling

15.02.2023, 18:00-19:30

Öffentliche Bücherei Sitzenberg-Reidling, Leopold Figl Platz 3, 3454 Sitzenberg-Reidling

Tina Frischmann, Martha Keil, Christoph Lind

Loosdorf

16.02.2023, 18:00 – 19:30

Öffentliche Bücherei Loosdorf: Wachaustraße 1, 3382 Loosdorf

Tina Frischmann, Philipp Mettauer

Wilhelmsburg

21.02.2023, 18:00 – 19:30

Stadtbibliothek Wilhelmsburg, Penknergasse 5, 3150 Wilhelmsburg

Tina Frischmann, Christoph Lind, Philipp Mettauer

Krems an der Donau – 2. Workshop

23.02.2023, 18:00 – 19:30

Seminarraum SE 2.4 (Altbau), Universität für Weiterbildung Krems, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

Edith Blaschitz, Karin Böhm, Tina Frischmann

Traisen

27.02.2023, 18:00-19:30

Öffentliche Bücherei der Marktgemeinde Traisen, Gemeindeamt Traisen 1. Stock (ohne Lift, Eingang hofseitig), Mariazeller Straße 78, 3160 Traisen

Tina Frischmann, Philipp Mettauer

Eichgraben – 2. Workshop

01.03.2023, 18:00 – 19:30

Gemeindebücherei Eichgraben, Rathausplatz 1, 3032 Eichgraben

Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind

...weniger

Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt – Buchpräsentation und Podiumsgespräch

14. Februar 2023, 18:30

Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich

Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Ilse, Gerda, Friedl und Susanne waren die begabten und eigenständigen Töchter von Irma und Ernst Benedikt, dem Herausgeber der einflussreichen „Neuen Freien Presse“. Aus tausenden Briefen und Dokumenten rekonstruierte der Kulturwissenschaftler und Publizist Ernst Strouhal die Schicksale seiner Großeltern, Mutter und Tanten nach der Vertreibung durch die Nationalsozialisten. Die Briefe der Schwestern erzählen unsentimental berührend vom Verlust von Heimat, Vermögen, Sprache und Kultur und von den Lebenskämpfen an den jeweiligen Zufluchtsorten.

Im Gespräch mit der Historikerin und Judaistin Martha Keil stellt der Autor Ernst Strouhal seine im Sommer 2022 im Zsolnay-Verlag erschienene Familiengeschichte vor.

Im Anschluss dürfen wir Sie zu einem Glas Wein bitten.

Eintritt frei, Anmeldung erbeten: 02742 90 80 90-998 oder |mail: anmeldung@museumnoe.at|

Wir danken dem Museum Niederösterreich für die Kooperation.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!

Projektvorstellungen

21.1.2023, 14:00-15:30

Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2

Vorstellung des Forschungsprojekts „|NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|”

und des Buch- und Ausstellungsprojekts „St. Pölten im Nationalsozialismus”

Die Veranstaltung richtet sich an ZeitzeugInnen, an zeitgeschichtlich interessierte MitbürgerInnen, hier vor allem auch an junge und junggebliebene ForscherInnen im Sinne der Citizen Science, die im eigenen Wirkungskreis tiefer in diese folgenschwere Epoche eindringen wollen. Bringen Sie Anschauungsmaterial, über das Sie näher Bescheid wissen wollen!

Programm

mehr...

- Begrüßung: Thomas Pulle, Martha Keil

- Zum Forschungsprojekt „NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich“: Christoph Lind

- Impulsreferat zum Buch- und Ausstellungsprojekt „St. Pölten im NS“: Thomas Lösch

- Moderation: Tina Frischmann

Im Anschluss haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Fragen an die anwesenden ExpertInnen zu stellen.

Als AnsprechpartnerInnen stehen zur Verfügung: Dr. Martha Keil, Tina Frischmann, Dr. Christoph Lind, Dr. Philipp Mettauer (Institut für jüdische Geschichte Österreichs), Mag. Niklas Perzi (Zentrum für historische Migrationsforschung St. Pölten), Mag. Thomas Lösch (Stadtarchiv St. Pölten) sowie Mag. Thomas Pulle (Stadtmuseum St. Pölten).

...weniger

Vertriebene Nachbarn. Jüdische Regionalgeschichte im Mostviertel

Vortrag von Martha Keil zum Tag des Judentums

18. 1. 2023, 19.30

Bildungshaus Seitenstetten, Promenade 13, 3353 Seitenstetten

1881 gründete sich in Amstetten eine Israelitische Kultusgemeinde, die die Bezirke Amstetten, Scheibbs, Persenbeug, Mank, Ybbs und die Stadt Waidhofen/Ybbs umfasste. 1934 zählte sie 348 Mitglieder. Zum Tag des Judentums referiert Dr. Martha Keil, Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten), zu den Einrichtungen der Gemeinde, dem zunehmenden Antisemitismus, zu den Schicksalen der Jüdinnen und Juden des Mostviertels und zu den Aktivitäten der Forschung und des Gedenkens an die Vertriebenen und Ermordeten.

Weitere Details finden Sie |hier|.

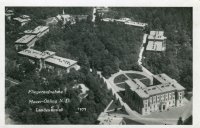

Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling 1914–1945

Vortrag von Dr. Philipp Mettauer im Rahmen der Buchpräsentation |Krieg und Psychiatrie|

12. 12. 2022, 18:00

Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes Wien

Altes Rathaus, Wipplingerstr.6-8, 1010 Wien

Programm

Begrüßung: Gerhard Baumgartner

Einführende Worte: Wolfgang Neugebauer

Vorstellung des Bandes durch die Herausgeber Markus Rachbauer und Florian Schwanninger sowie die Autoren:

- Peter Schwarz: Die Heil- und Pflegeanstalt Wien-Steinhof im Ersten und Zweiten Weltkrieg

- Dirk Dunkel/Oliver Seifert: Die Heil- und Pflegeanstalt Hall in Tirol in den beiden Weltkriegen. Sterblichkeit und Lebensbedingungen im Vergleich

- Clemens Ableidinger und Philipp Mettauer: Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Ohling 1914–1945

- Markus Rachbauer: Zwischen Heilanstalt und Tötungsort – zum Massensterben von PatientInnen der psychiatrischen Anstalt Niedernhart (Linz) während der beiden Weltkriege

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich.

Gedenken braucht Forschung

Zum Jahrestag der Novemberpogrome

Mittwoch, 9. November 2022, 19 Uhr

Bildungshaus St. Hippolyt

mehr...

-

Dr. in Martha Keil und Mag. Mag. (FH) Erich Wagner-Walser: Begrüßung

-

Mag. Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ: Grußwort

-

Dr. Christoph Lind: Publikation zur Ausstellung „Bruch und Brücke“

-

Dr.in Martha Keil: Steine der Erinnerung 2022 und Citizen Science-Projekt zu NS-Lagern in Niederösterreich

Anschließend können bei den Steinen der Erinnerung in der Innenstadt Grablichter entzündet und weiße Rosen gelegt werden.

Veranstaltet vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Die Teilnahme ist kostenlos.

Information und Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at,| 02742 77171-0 (Mo-Fr 9:30-13:00 Uhr)

Memorbuch: |www.juden-in-st-poelten.at|

...weniger

Die verdrängten Toten – NS-Euthanasie in Mauer-Öhling

Film und Gespräch

Dienstag, 8.11.2022, 20 Uhr

|Cinema Paradiso St. Pölten|

mehr...

Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Während Schloss Hartheim, die Nervenkliniken Am Spiegelgrund/Am Steinhof und Gugging mittlerweile als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, ist eine der größten Mordstätten mit bis zu 2.400 Opfern lange Zeit weitgehend unerforscht geblieben: die “Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling bei Amstetten.

Der Dokumentarfilm, der auf langjährigen Forschungen des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und erzählt die Geschichte dieses vergessenen NS-Verbrechens anhand exemplarischer Biografien von Patientinnen und Patienten, Tätern und Mitwissenden.

Nach dem Film Gespräch mit Regisseur Alexander Millecker

...weniger

Vernetzt forschen. Berichte aus der first-Werkstatt

Montag, 3. Oktober 2022, 16 Uhr

Niederösterreichische Landesbibliothek, St. Pölten

Programm

mehr...

16:00–16:15 Uhr: Begrüßung

Martina Höllbacher, Leiterin Abteilung Wissenschaft und Forschung, Land Niederösterreich

Roman Zehetmayer, Leiter NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek

Martha Keil & Johannes Pflegerl, Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first)

16:15-16:45 Uhr: Janina Böck-Koroschitz, Dieter Bacher: Lager in Niederösterreich als Gegenstand der Forschung anhand des Beispiels der Hachschara-Lager

16:45-17:15 Uhr: Oliver Kühschelm, Jessica Richter & Anne Unterwurzacher: Viele Wege und neue Spuren im Archiv: Migrationsforschung bei first

17:15-17:45 Uhr Thomas Kühtreiber: Klosterhöfe in der Wachau: Regionsbildung durch Weinbau?

ab 17:45 Uhr: Umtrunk

|Hier finden Sie den Prgrammfolder|.

Veranstaltungsort:

Niederösterreichische Landesbibliothek,

Franz-Schubert-Platz 1-4, 3100 St. Pölten

Veranstalter:

Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first) in Kooperation mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv, dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde und der Niederösterreichischen Landesbibliothek

Anmeldung:

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos, um Anmeldung bis zum 26. September 2022 wird gebeten!

Anmeldung unter: Daniela Wagner, |mail: daniela.wagner@donau-uni.ac.at|, Tel.: 02732 893-2553

...weniger

Bruch und Brücke. Niederösterreich und „seine“ Juden 1922–2022

Ausstellung

Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten

Öffnungszeiten der Ausstellung

6. Mai – 1. Oktober 2022, Fr–So, 14.00–19.00

Anmeldungen für Besuche außerhalb der Öffnungszeiten: |mail: office@injoest.ac.at|

mehr...

Anhand der St. Pöltner jüdischen Familie Löw zeigt die Ausstellund die letzten 100 Jahre aus jüdischer Perspektive. Zehn Stationen bringen einerseits das Wirken vieler Jüdinnen und Juden für ihre Heimatgemeinden und den brutalen Bruch durch Vertreibung und Ermordung näher. Andererseits zeigen sie den vorsichtigen Brückenschlag zwischen den Vertriebenen und Nachkommen und ihren Herkunftsorten, den das Land NÖ durch seine Förderung von Forschung zur jüdischen Geschichte und von Zeichen der Gedenkkultur ermöglicht.

Idee: Martha Keil | Kurator: Christoph Lind | Gestaltung: Renate Stockreiter

...weniger

Lange Nacht der Museen

Samstag, 1. Oktober 2022

Ehemalige Synagoge St. Pölten

18.00 Begrüßung durch Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

18.10 Nicht nur in St. Pölten. Synagogen in der österreichischen Geschichte. Kurzvorträge von Mitgliedern des Injoest-Teams

- Eveline Brugger: Prügel in der Synagoge. Die Eskalation eines Streits in der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde von Regensburg

- Martha Keil: Stibln und Tempel: Gebetsräume und Bethäuser in der „Zwischenzeit“ 1500-1848

- Benjamin Grilj: Bürokratie im Bet Knesset. Synagoge und staatliche Verwaltung

- Philipp Mettauer: „Thorarolle: Bestimmungsland Amerika“

mehr...

19.30 Jiddische Lieder über die Zeit hinaus

Isabel Frey: Gesang, Gitarre

Benjy Fox-Rosen: Gesang, Kontrabass

Ivan Trenev: Akkordeon

Das bunte Programm wechselt zwischen traditionellen Liedern, „Greatest Hits“, zeitgenössischen jiddischen Liedern aus der Klezmer-Revival Bewegung sowie eigenen Vertonungen von jiddischer Poesie. Jenseits von Kitsch und Nostalgie schaffen die Musiker/innen so ein musikalisches Erlebnis, in dem Jiddisch nicht Teil einer verlorenen Welt der Vergangenheit, sondern einer lebendigen kulturellen Tradition ist.

21.30 UND 22:30 Ausstellung „Bruch und Brücke. Niederösterreich und ,seine‘ Juden 1922–2022“

Führung mit Kurator Christoph Lind (Treffpunkt: Frauengalerie rechte Seite)

Nicht nur für Kinder: Mach dir einen Synagogen-Button!

Nicht nur für Erwachsene: Orientalische Köstlichkeiten von Lorenz famos!

...weniger

Die verdrängten Toten - NS Euthanasie in Mauer-Öhling

Dokumentarfilm und Gespräch

Do., 22. September 2022, 19:30

BildungsZentrum St. Benedikt, Promenade 13, 3353 Seitenstetten

Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-„Euthanasie” ermordet. Während Schloss Hartheim, die Nervenkliniken Am Spiegelgrund/Am Steinhof und Gugging als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, war eine der größten Mordstätten des „Dritten Reiches” mit bis zu 2.400 Opfern lange Zeit unerforscht: die „Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling bei Amstetten.

Der Dokumentarfilm, der auf langjährigen Forschungsprojekten des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Exemplarisch soll anhand der Biografien von Patient*innen, Tätern und Mitwissenden die verdrängte Geschichte dieses Ortes sichtbar und verstehbar gemacht werden.

Der Regisseur Alexander Millecker sowie der für die historische Recherche verantwortliche Philipp Mettauer stehen nach dem Film für Fragen zur Verfügung.

Schnitzler im Gemeindebau. Das jüdische Währing. Blüte – Vernichtung – Gedenken

Ausstellung

Mo–Fr 8:00–15:30, Do 8:00–17:30

Amtshaus Währing, Festsaal, 18., Martinstraße 100 – bis 31. August 2022

Kuratorin: Martha Keil | Gestaltung: Renate Stockreiter

Finissage und Präsentation der Broschüre zur Ausstellung

Mittwoch, 7. September 2022, 18.00

Amtshaus Währing, Martinstraße 100, Festsaal

Begrüßung: Bezirksvorsteherin Silvia Nossek

„Was wir nicht zeigen konnten“: Zum Abschluss präsentieren die Kuratorin Martha Keil und die Designerin Renate Stockreiter Fotos, Texte und Abbildungen von Objekten, die aus Platzmangel oder Sicherheitsgründen nicht in die Ausstellung aufgenommen werden konnten.

Die Broschüre liegt künftig in der Bezirksvorstehung und im Bezirksmuseum auf.

„Zedaka“ (hebräisch: Gerechtigkeit) – Jüdische Wohlfahrt und Armenfürsorge bis 1938

31. Internationale Sommerakademie

6. – 8. 7. 2022

Volkskundemuseum Wien

Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Das Programm finden Sie |hier|!

Veranstaltungsreihe „Dinge – Menschen – Geschichten“

Kuratorin Martha Keil und Gäste

- 15.12.2021: ABGESAGT

- 19.1.2022: Elizabeth Baum-Breuer, Kathrin Pokorny-Nagel: Die Familie Mautner und das Geymüller-Schlössel

- 16.2.2022: Ronny Zuckermann: Die Maschinenfabrik Moritz Zuckermann’s Witwe

- 16.3.2022: ABGESAGT

- 20.4.2022: Susanne Schober-Bendixen, Jennifer Kickert: Die Familie Redlich und der Währinger jüdische Friedhof

- 18.5.: Filipp Goldscheider: Die Keramikmanufaktur Goldscheider in der Staudgasse 7-9

- 15.6.: Brigitte Ungar-Klein: U-Boote, Gemeindebauten und der Onkel im Tempelchor

Tag des offenen Steinbruchs

3. 6. 2022

Ab 15:00, Stein-Werk-Arena

Wir stellen die Geschichtswerkstatt und das Projekt am historischen Ort vor und informieren über die Geschichte des Steinbruchs. Wir laden ein, Erinnerungen an den Steinbruch mitzubringen – wir sammeln Geschichten, Fotos, Erinnerungsstücke.

Informationen: |Spuren lesbar machen|

Ich bin a balagole

Konzert und Lesung

Ania Vegry —Sopran ι Katarzyna Wasiak — Klavier ι Doron Rabinovici — Rezitation

Der polnische Komponist Simon Laks, im Mittelpunkt der „Zwischentöne Polen” des Festivals Imago Dei 2022, wurde auf vielfältige Weise zum Komponieren von Liedern angeregt. Einerseits fühlte er sich der polnischen Dichtergruppe Skamander nahe, vor allem Julian Tuwim, andererseits wurde er durch zwei Sängerinnen vor und nach dem Krieg zu stilistisch changierenden Liedern inspiriert. Laks verarbeitete seine Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz in mehreren Liedern und schrieb nach dem Krieg „Acht Jüdische Volkslieder” in jiddischer Sprache. Aus diesem Zyklus stammt auch der Titel des Konzertes, „Ich bin a balagole”. „Ich bin ein Kutscher/und fahre ohne End´/ich spiele meine kleine Rolle/ und ich fahre einfach davon.”

In Kooperation mit dem Klangraum Krems / Imago Dei und dem Literaturhaus Salzburg (Simon Laks: Musik in Auschwitz|).

Eintritt frei!

Ärzte und andere Täter*innen. Die NS-„Euthanasie“-Morde in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling

Vortrag von Philipp Mettauer

2.6.2022, 15:30-17 Uhr

Depot, Breitegasse 3, Wien

Biographien als Sonden der Transformation? „Agency“ der NS-Täter:innen nach 1945 in Österreich, der Bundesrepublik und der DDR.

Veranstaltet vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien

Nathan 575

eine Veranstaltung im Rahmen des |Erinnerungsbüros| des Landestheaters Niederösterreich in der Ehemaligen Synagoge

St. Pölten, Dr.-Karl-Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten

Premiere Fr 27.5.22, 19:30

Di 31.5.22, 19:30

„Nathan 575“ ist eine besondere Art der theatralen Geschichtsaufarbeitung. In der Ehemaligen Synagoge St. Pölten, dem zentralen Ort des früheren jüdischen Lebens der Stadt, entsteht eine temporäre Bühne.

mehr...

Der renommierte und vielfach ausgezeichnete Filmemacher und Regisseur Ludwig Wüst und seine künstlerische Partnerin Maja Savic bringen mit drei Schauspieler*innen und dem Akkordeonisten Helmut Thomas Stippich Szenen aus G. E. Lessings „Nathan der Weise“ mit den Stimmen jüdischer Zeitzeug*innen aus Niederösterreich in einen Dialog. Sie berichten aus Originaldokumenten wie Briefen und Tagebüchern, und geben Auskunft darüber, wie Jüdinnen und Juden den aufkommenden Nationalsozialismus, die Jahre der Flucht und das Schicksal ihrer Verwandten erlebt haben. Der persönliche Blick der Zeitzeug*innen macht die Dringlichkeit der Lessing’schen Ideale von Toleranz und Aufklärung spürbar und verbindet sie mit Bildern unserer Gegenwart von zerstörerischer Machtpolitik, Flucht und Krieg.

Konzept, Raum und Inszenierung Ludwig Wüst und Maja Savic

Musik Helmut Thomas Stippich

Mit Tobias Artner, Emilia Rupperti, Helmut Thomas Stippich, Helmut Wiesinger

...weniger

The Lower Austrian Psychiatric Hospital Mauer-Öhling during the National Socialist Era

Vortrag von Philipp Mettauer

26.5.2022, 14-14:30 Uhr

Karl-Franzens-Universität, Kultum, Mariahilferplatz 3, Graz

International Conference on Camps, (In)justice and Solidarity in the Americas. Commemoration of the 20th Anniversary of the Guantánamo Bay Detention Camps.

|Weitere Informationen|

Mobile Menschen, Gegenstände und Erinnerung in der jüdischen Geschichte Österreichs

26. April/3./10./17./24. Mai 2022

Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung

Praterstern 1, 1020 Wien

Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung 2022

Konzept: PD Dr. Martha Keil

mehr...

Mobilität aus den unterschiedlichsten Motiven ist eine Grundkonstante der Geschichte und unfreiwilliges Unterwegssein, Flucht und Vertreibung kennzeichnet insbesondere auch die jüdische Geschichte. Mit den Menschen bewegen sich ihre Dinge, sie werden mitgenommen, zurückgelassen, geraubt oder zweckentfremdet und mittels Fotos, Erwähnungen und Ersetzen in Erinnerung gerufen. Die Vortragsreihe behandelt diese Themen in einem langen Zeitraum vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

26.4. Birgit Wiedl

Essende, fahrende und liegende Pfänder. Das Pfand als mobiles Objekt im Rahmen jüdisch-christlicher Kontakte

3.5. Martha Keil

Besamimbüchse mit Kreuz? Christliche Objekte mit – wahrscheinlich – jüdischer Geschichte im Mittelalter

10.5. Christoph Lind

Mazzoth, Fleisch und Wein. Koscherer Versandhandel im k. u. k. Wien

17.5. Philipp Mettauer

Materialisierte Erinnerung. „Arisierung” und die Bedeutung der Dinge im Exil

24.5. Merle Bieber

Ein Steirerhut in Edinburgh. Trachtenmode zwischen Verfolgung, Identität und Erinnerung

...weniger

Denkmal für die 1938 bis 1945 vertriebenen Geschichte-Studierenden und -Lehrenden der Universität Wien

Donnerstag, 19.5.2022, 17:00 Uhr

Stiege 2, 1. Stock, neben dem Hörsaal 41, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Feierliche Eröffnung des Denkmals, welches unter Mitwirkung von Martha Keil in Beirat und Jury verwirklicht werden konnte.

mehr...

An der Universität Wien wurden mit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus 1938 rund 3.000 vorwiegend jüdische Angehörige der Universität entlassen und in der Folge vertrieben und/oder ermordet – darunter auch 120 Studierende und acht Lehrende des Fachs Geschichte. Die heutigen historischen Institute der Universität Wien stellen sich ihrer Geschichte, indem sie an dieses Unrecht erinnern und ein Denkmal („Wenn Namen leuchten”, künstlerisches Konzept: Iris Andraschek) vor dem zentralen Hörsaal für Geschichte-Studierende errichten, auf dem alle entlassenen, vertriebenen und entrechteten Frauen und Männer nicht nur kollektiv, sondern individuell, namentlich, erinnert werden. Sie werden Teil des kollektiven Gedächtnis- und Erinnerungsraumes der heutigen

Universität, der heutigen Geschichte-Studierenden und -Lehrenden. Das Denkmal ist für Gegenwart und Zukunft als Erinnerung gedacht und zugleich als Mahnung an die Angehörigen der Universität: „Wehret den Anfängen!”

Anmeldungen bitte bis 16. Mai 2022 an: |mail: sabine.koch@univie.ac.at|

Weiteren Informationen finden Sie |online|.

Gleichzeitig dürfen wir auf das Erscheinen der |Begleitpublikation |hinweisen.

Es gelten die aktuellen COVID-19-Schutzmaßnahmen der |Universität Wien|.

...weniger

Die verdrängten Toten: NS-Euthanasie in Mauer-Öhling

ORF III, 8. Mai, 16 Uhr 10

Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Während Schloss Hartheim, die Landesnervenklinik Gugging und Am Spiegelgrund/Am Steinhof mittlerweile als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, war eine der größten Mordstätten lange Zeit unerforscht: die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling. Bis zu 2.400 PatientInnen wurden ermordet. Der Dokumentarfilm, der auf den Forschungen eines unserer Projekte beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Exemplarisch soll anhand der Biografien von Opfern, TäterInnen und Mitwissenden die verdrängte Geschichte dieses Ortes sichtbar und verstehbar gemacht werden.

Regie: Alexander Millecker

Historische Recherche: Philipp Mettauer

Bruch und Brücke. Niederösterreich und „seine“ Juden 1922–2022

Ausstellungseröffnung

Donnerstag, 5. Mai 2022, 18.30

Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22

Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|

Idee: Martha Keil | Kurator: Christoph Lind | Gestaltung: Renate Stockreiter

mehr...

„Wir wären nicht hier, wenn es Euch Historiker nicht gäbe!“, sagte Karin Rivollet (Genf), Enkelin der in der Shoah ermordeten St. Pöltner Hermann und Irma Löw anlässlich eines Besuchs im Haus der Geschichte im Museum NÖ im Oktober 2021. Anhand ihrer Familie stellt „Bruch und Brücke“ die letzten 100 Jahre aus jüdischer Perspektive dar. Zehn Stationen bringen einerseits das Wirken vieler Jüdinnen und Juden für ihre Heimatgemeinden und den brutalen Bruch durch Vertreibung und Ermordung näher. Andererseits zeigen sie den vorsichtigen Brückenschlag zwischen den Vertriebenen und Nachkommen und ihren Herkunftsorten, den das Land NÖ durch seine Förderung von Forschung zur jüdischen Geschichte und von Zeichen der Gedenkkultur ermöglicht. Karin Rivollet und ihre Schwester Nina Moldauer werden bei der Eröffnung sprechen.

Das musikalische Begleitprogramm ist selbst eine Brücke: ausgewählte Sätze aus Cello-Sonaten von Hans Gál, geboren 1890 in Brunn am Gebirge, 1938 nach England geflüchtet und 1987 in Edinburgh gestorben. Wie so viele andere wurde er nicht nach Österreich zurückgerufen, erst ab den 1970er Jahren erhielt er von der Republik Österreich hohe Auszeichnungen. Es spielt Taner Türker (St. Pölten).

...weniger

NS-„Volksgemeinschaft“ und Lager im Zentralraum Niederösterreich. Geschichte – Transformation – Erinnerung

Auftaktveranstaltung unseres Forschungs- und Citizen Science-Projekts

Donnerstag, 31. 3. 2022, 17.30

NÖ Landesbibliothek, Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils gültigen Covid-19-Sicherheitsbestimmungen statt, allerdings mit begrenzter Teilnahmezahl und FFP2-Maskenpflicht. Kurzfristige Änderungen teilen wir Ihnen mit. Deshalb bitten wir unter |mail: office@injoest.ac.at um rechtzeitige Anmeldung.

Programm

mehr...

- Begrüßung: PD Mag. Dr. Roman Zehetmayer, Leiter NÖ Landesarchiv und Landesbibliothek

- Grußworte: Bundesrat Florian Krumböck, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

- Zum Projekt: Dr. Martha Keil, Projektleiterin, Institut für jüdische Geschichte Österreichs

- Zur Forschung und Mitarbeit: Dr. Edith Blaschitz, Universität f. Weiterbildung Krems / Ursula Liebmann, Treffpunkt Bibliothek

- Zu Citizen Science: Im NÖ Zentralraum waren in zahlreichen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen und Kriegsgefangene untergebracht. Wenn Sie Informationen und Erinnerungen einbringen oder mit uns gemeinsam forschen wollen, sind Sie im Projektteam herzlich willkommen! Das Projekt hat durch die Medienberichte bereits großes Interesse gefunden, wir freuen uns daher auf Ihre Fragen und Beiträge! Bitten melden Sie sich unter |mail: office@injoest.ac.at| an, vielen Dank!

Im Anschluss laden wir mit freundlicher Unterstützung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Glas Wein.

...weniger

Kossow – Wien – Shanghai. The Abraham Family on the run

Montag, 7.3.2022

18:00-19:30 Uhr

Vortrag von Dr. Benjamin Grilj im Rahmen des Vienna Jewish Studies Colloquium, veranstaltet vom Institute for Jewish Studies, University of Vienna

Klicken Sie |hier| für die Registrierung.

Abstract:

mehr...

This lecture will examine the political, legal, and historical dimensions of „ostjüdisch” refugees during World War I, who ended up in Vienna and then later escaped from the Shoah. The focus of the lecture will be the Abraham family from Kossow, Galicia, which found refuge in Vienna during the First World War and then had to emigrate to Shanghai during the Second World War.

...weniger

Spuren lesbar machen im NS-Zwangsarbeitslager Roggendorf/Pulkau

25. Februar 2022

17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

Stadtsaal, Bahnstraße 4, 3741 Pulkau

Wir stellen das Projekt Spuren lesbar machen im NS-Zwangsarbeitslager Roggendorf/Pulkau und die Geschichtswerkstatt Pulkau im Stadtsaal vor und laden Sie herzlich dazu ein. Informationen: |Spuren lesbar machen|

Für die Veranstaltung gilt die aktuelle COVID 19-Verordnung für Veranstaltungen. Aus diesem Grund ersuchen wir um Anmeldung und um die Einhaltung der geltenden Covid 19-Bestimmungen. Änderungen, die sich aufgrund der aktuellen COVID 19-Situation ergeben, werden bekannt gegeben.

Anmeldung: |mail: buergermeister@pulkau.gv.at|; Tel. Nr.: 0664 3803869

Internationaler Holocaust-Gedenktag

27.1.2022

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages wollen wir uns an jene jüdischen St. Pöltnerinnen und St. Pöltner erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu ein, die in den letzten Jahren verlegten Steine der Erinnerung gegebenfalls zu reinigen und in individuellem Gedenken weiße Rosen niederzulegen oder Kerzen (bitte ohne christliche Symbolik) aufzustellen.

Die einzelnen Standorte und Kurzbiografien finden Sie |hier|.

Rosen und Kerzen können natürlich auch beim Gedenkstein im Garten der Ehemaligen Synagoge niedergelegt und aufgestellt werden (Zugang über Dr. Karl Renner-Promenade 22 oder Lederergasse 12).

Möge das Andenken der Ermordeten zum Segen sein!

„Zedaka errettet vor dem Tod“. Wohltätigkeit als Rechtsanspruch in der jüdischen Gesellschaft

Vortrag von Martha Keil

Montag, 17. Jänner 2022, 19.00

Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, Eybnerstraße 5

Information und Anmeldung beim |Bildungshaus St. Hippolyt|!

Endphase

Dienstag, 11. Jänner 2022, 20.00

Cinema Paradiso St. Pölten, Rathausplatz 13

NÖ-Premiere mit Regisseur Hans Hochstöger

Ö 2021, R: Hans Hochstöger, K: Richard Bayerl, Sch: Christin Veith, M: Victor Gangl, 86 min.

Nach dem Film Diskussion mit Martha Keil und Christoph Lind

In der Nacht vom 2. Mai 1945 wurden 228 jüdische Frauen, Kinder und Männer aus Ungarn in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Hofamt Priel von bis heute unbekannten Tätern ermordet. Zu einem Prozess kam es nie. Regisseur Hans Hochstöger und sein Bruder Tobias, die dort aufgewachsen sind, machen sich auf die Suche nach einer Erklärung für das Geschehen.

Tickets (€ 8,90): |Cinema Paradiso|

„Unsere Stadt Wien“ – die Anfänge der Wiener jüdischen Gemeinde im Mittelalter

Online-Vortrag von PD Dr.in Eveline Brugger, MAS

25. 11. 2021, 18:00

Achtung: nur Online-Raum

Eine Veranstaltung zum Themenschwerpunkt „1221 - Erstes Wiener Stadtrecht” in Kooperation mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv

Weitere Informationen und den Zoom-Zugang finden Sie |hier|.

Programm

Dr.in Astrid Peterle – Mag.a Adina Seeger – Dr. Domagoj Akrap (Kuratorenteam Jüdisches Museum):

Impulsvortrag: Unser Mittelalter! Zur neuen Dauerausstellung im Museum Judenplatz

PD Mag.a Dr.in Eveline Brugger MAS

Vortrag: „Unsere Stadt Wien“ – die Anfänge der Wiener jüdischen Gemeinde im Mittelalter

Moderation: Dr. Christoph Sonnlechner, MAS

Die jüdische Gemeinde Wiens war am Vorabend ihrer Vernichtung 1420/21 eine der bedeutendsten jüdischen Ansiedlungen im deutschsprachigen Raum; ihre bescheidenen Anfänge liegen allerdings weitgehend im Dunkeln und lassen sich nur dank einiger „Schlaglichter” umrissartig nachzeichnen. Im Lauf des 13. Jahrhunderts ergibt sich durch die zunehmende Zahl von Quellen allmählich ein klareres Bild, das Einblicke in die rechtliche, soziale und wirtschaftliche Lage der Wiener Judenschaft ebenso erlaubt wie in die innere Entwicklung der Gemeindestruktur. Dieser Weg von unklaren Anfängen zur etablierten und florierenden Gemeinde soll ebenso nachgezeichnet werden wie die Entwicklung der Beziehungen dieser Gemeinde zu ihrer christlichen Umgebung.

Gedenken an die Novemberpogrome 1938

Dienstag, 9. November 2021

18.30 Uhr, Ehemalige Synagoge

Briefe von St. Pöltner Opfern der Shoa

Beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne religiöse Symbole) entzündet werden.

19.00 Uhr, Bildungshaus St. Hippolyt

Gedenken braucht Forschung

Martha Keil: Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten, Gedenktafel für die Familie Fantl-Brumlik in Bischofstetten

Philipp Mettauer: Präsentation der Kurzfilmdokumentation „Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit” (Ostfilm, April 2021)

Anschließend, am Weg zum Rathausplatz, werden im Gedenken weiße Rosen und Grablichter bei den Steinen der Erinnerung platziert.

Mobile Dinge, Menschen und Ideen

Abschlusstagung des Forschungsprojekts „Mobile Dinge, Menschen und Ideen. Eine bewegte Geschichte Niederösterreichs“

Mittwoch, 3. – Freitag, 5. November 2021

- 3./4.11.2021: FH St. Pölten, Campus-Platz 1, Mittlerer Festsaal, Eingang Gebäude B

Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen, Einlass ab 9.15

- 3.11.2021: 18.30: Haus der Geschichte im Museum NÖ, Kulturbezirk

Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen

- 5. 11. 2021: 8.30-18.30: MAMUZ Schloss Asparn/Zaya und Museumsdorf Niedersulz

Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen

Verpflichtende Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|

Programm

mehr...

Mittwoch, 3. 11. 2021

10.00-10.30

Grußworte

Hermann Dikowitsch (Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ)

Hannes Raffaseder (Geschäftsführung FH St- Pölten| Chief Research and Innovation Officer)

Martha Keil (Projektleitung)

10.30-11.15

Keynote

Klara Löffler (Wien): Ins Verhältnis gesetzt: Mobilitäten und Dinge

11.15-11.45

Franz Pieler (Asparn/Zaya): Erfindung der Sesshaftigkeit? Die „neue Mobilität“ in der Jungsteinzeit

11.45-12.30

Daniela Fehlmann, Julia Längauer (Krems): Mobilität und Handel – eine bewegte Geschichte Niederösterreichs am Beispiel der linearbandkeramischen Zentralsiedlung von Asparn/Schletz

14.00-14.45

Christina Antenhofer (Salzburg): Menschen, Objekte und Räume in Bewegung: Die Mobilität der Dinge am Beispiel spätmittelalterlicher Inventare

14.45-15.30

Karin Kühtreiber, Thomas Kühtreiber, Regine Puchinger (Salzburg, Krems): Woher, wohin und warum? Religiöse ‚Wearables‘ als materielle Zeugen frühneuzeitlicher Mobilität

16.00-16.30

Annina Forster, Ulrike Vitovec (St. Pölten): Was real übrig blieb. Kleidungsbestände aus dem Wald- und Weinviertel in den Sammlungen von Museen

16.30-17.15

Reinhard Bodner (St. Pölten): Mobilisiertes Wissen. Ein Trachtenfragebogen für den Atlas der Deutschen Volkskunde

18.30

Round Table „Mobilität sammeln?“ (Haus der Geschichte im Museum NÖ)

Hanno Loewy (Hohenems), Andreas Liska-Birk, Christian Rapp, Ulrike Vitovec (St. Pölten), Regina Wonisch (Wien) – Moderation: Sandra Sam (Krems)

Donnerstag, 4. 11. 2021

10.00-10.45

Felicitas Heimann-Jelinek (Wien): Das Ding an sich. Oder wie Objekte Erinnerung dynamisieren können

10.45-11.30

Philipp Mettauer (St. Pölten): Der verschwundene Steyr XX und Schneeschuhe in Palästina. „Arisierte“ Dinge und Dinge des Exils

11.30-12.15

Merle Bieber (St. Pölten): „My Dirndl is over the ocean“: Die Bedeutung von Tracht für österreichische Jüdinnen und Juden nach der Shoah

12.15-13.00

Elke-Vera Kotowski (Berlin): Berlin – Montevideo und ditigal retour. Formen der Transformation von jüdischem Kulturerbe

14.30-15.10

Dieter Bacher, Richard Wallenstorfer (Graz), Anne Unterwurzacher (St. Pölten): „Sonntagswagen und Pflug“ – mitgebrachte und verlorene Dinge im Kontext der Zwangsmigration deutscher Minderheiten (1944-1946)

15.10-16.00

Veronika Reidinger, Barbara Stefan (St. Pölten): (Nicht) im Gepäck? Vom Flüchten und Ankommen rund um das Jahr 2015

16.30-17.15

Friedemann Yi-Neumann (Göttingen): Dinge – Fluchtmigration – Museum. Zu Möglichkeiten und Dilemmata einer materiell-reflexiven Migrationsforschung

17.15-18.00

Birgit Johler (Graz): In Bewegung: Objekte und Sammlungen, Themen und Präsentationsweisen. Das neue Volkskundemuseum in Graz

18.00-18.10

Martha Keil (Wien/St. Pölten): Verabschiedung

Freitag, 5. 11. 2021

Exkursion

Verpflichtende Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|

- 08.30: Abfahrt Bahnhof St. Pölten (Rückseite)

- 10.00-12.00: MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

- 12.15-13.30: Mittagessen im Gasthaus Niedersulz

- 14.00-15.30: Museumsdorf Niedersulz

- 15.30-16.00 Kaffeepause

- 16.00-17.00: Textildepot

- Ca. 18.30: Ankunft Bahnhof St. Pölten

Kosten: € 35,- (zu zahlen beim Tagungsbüro am 3./4. 11. 2021). Inkludiert Museumseintritte mit Führungen sowie die Busfahrt.Mittagessen (Menü € 11,90) sowie die Kaffeepause sind selbst zu bezahlen.

|Hier finden Sie das Programm zum Download|.

|Informationen zum Projekt finden Sie hier.|

...weniger

Der Gürtel des Walter Fantl

Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ in memoriam Walter Fantl-Brumlik

Freitag, 22. Oktober 2021, 18:30

Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich

Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten und via Livestream

mit Gerhard Zeillinger (Historiker, Biograf)

Martha Keil (Direktorin INJOEST)

Nina Moldauer und Karin Rivollet (Nichten von Walter Fantl-Brumlik)

Eintritt oder Streaming-Ticket: EUR 3,50 pro Person, kostenlos mit der Museum Niederösterreich Jahreskarte

Online-Tickets: |www.museumnoe.at/erzaehltegeschichte

Ticket-Reservierung: |mail: anmeldung@museumnoe.at|

Walter Fantl-Brumlik, geboren am 6. März 1924, wuchs in Bischofstetten (NÖ) als Sohn eines jüdischen Gemischtwarenhändlers auf. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 wurde das Geschäft der Eltern „arisiert“, die Familie musste in eine Sammelwohnung nach Wien ziehen und wurde im Oktober 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert.

mehr...

Im September 1944 wurde Walter Fantl-Brumlik ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überstellt. Dort blieb ein Ledergürtel sein einziger persönlicher Besitz, den er fortan als Talisman verstand. Tatsächlich überlebte Walter Fantl-Brumlik, seine Eltern und seine Schwester fielen dem Holocaust zum Opfer.

Im Frühjahr 2020 erhielten die Landessammlungen Niederösterreich den Nachlass von Walter Fantl-Brumlik. Ab Herbst 2021 werden ausgewählte Objekte des Nachlasses, darunter der Gürtel, im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich ausgestellt.

Der Historiker Gerhard Zeillinger veröffentlichte unter dem Titel „Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl“ die Biografie von Walter Fantl-Brumlik, die 2018 erschienen ist. Er war ein langjähriger Wegbegleiter des am 24. Oktober 2019 in Wien verstorbenen KZ-Überlebenden. Gemeinsam mit Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, spricht Gerhard Zeillinger mit Moderator Reinhard Linke über das tragische Schicksal des unermüdlichen Zeitzeugen. Seine Nichten Nina Moldauer und Karin Rivollet werden anwesend sein.

...weniger

Die „Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling in der NS-Zeit

21. Oktober 2021, 19:30

Volkshochschule Waidhofen an der Ybbs, Plenkersaal

Vortrag von Dr. Philipp Mettauer. Alle weiteren Informationen finden Sie |hier|!

Lange Nacht der Museen

2. 10. 2021, ab 18 Uhr

Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten

Es gilt die 3G-Regel!

Das beeindruckende Jugendstilgebäude mit seinen prächtigen Wandmalereien wurde 1913 eingeweiht, 1938 schwer beschädigt und nach der Renovierung 1984 wiedereröffnet. Da die jüdische Gemeinde St. Pöltens vernichtet wurde, dient die Synagoge nun als Lern- und Gedenkort. Seit 1988 beherbergt sie das Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Die wenigen erhaltenen Objekte sowie die Ausstellung „Es gab so nette Leute dort… Die zerstörte jüdische Gemeinde St. Pölten" auf der Frauengalerie vermitteln das Schicksal der jüdischen Gemeinde.

Programm

18.00–18.30 Vortrag

Herbert Peter, Rita Lochner: Fundamente unterm Gehsteig? Die Rekonstruktion der ersten St. Pöltner Synagoge von 1885

19:00-19:30 Vortrag

Eveline Brugger, Birgit Wiedl: „...dass vor uns gewesen ist Abraham der Jude von St. Pölten“. Jüdisches Leben im mittelalterlichen Niederösterreich

20.00–21.30 Konzert

Scheiny’s All Star Yiddish Revue

Der beseelte, freche Swing authentisch jüdischer Musik: „Scheiny’s All Star Yiddish Revue”, ein unterhaltsames Repertoire aus traditionellen jiddischen Liedern, einer Prise Klezmer, jiddischem Swing aus den 1930ern bis den 60ern und Shtikeln aus der berühmten Musik- und Comedy-Tradition der Catskills, der „jüdischen Alpen”. „Scheinys” fährt auf eine Achterbahnfahrt zwischen Wehmut und augenzwinkernder Ironie.

Line up: Deborah „Scheiny“ Gzesh – Gesang, Martin Zrost – Saxophon, Muamer Budimlić – Akkordeon, W.V. Wizlsperger – Kontrabass, Paul Skrepek - Schlagzeug

Führung auf Nachfrage

Martha Keil, Christoph Lind: Die Ehemalige Synagoge und ihre Gemeinde

Museum des Augenblicks: Aus dem Mittelalter

Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten von Lorenz famos Delikatessen!

Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!

Nicht nur für Kinder: Mach Deinen eigenen Synagogen-Button!

OrtsWechsel

Samstag, 24. Juli 2021

13.00 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Melk (Südseite, Park & Ride-Parkplatz)

Christina Kandler (ZHZ Melk) führt zur örtlichen KZ-Gedenkstätte und spricht über „Die jüdisch kategorisierten KZ-Häftlinge von Melk.“ Achtung – längerer Fußmarsch ohne Sitzgelegenheit!

Im Anschluss: SELBSTSTÄNDIGE Fahrt nach St. Pölten (z. B. per Bahn um 15.38 Uhr).

16.00: Treffpunkt Bahnhof St. Pölten (Eingang Bahnhofplatz)

Spaziergang mit Christoph Lind (INJOEST) zur Ehemaligen Synagoge mit kurzen Zwischenstationen an ausgewählten „Steinen der Erinnerung“. Führung durch das Haus zum Thema „Geschichte – Gedenken – Gegenwart“.

Eine Anmeldung unter |mail: info@melk-memorial.org| oder per Telefon unter 0677/63658882 ist verpflichtend!

Die Teilnehmer:innenzahl ist aus praktischen Gründen auf 25 Personen beschränkt.

Es gilt die 3G-Regel!

OrtsWechsel – eine Kooperation des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) und dem Verein MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk (ZHZ).

Weitere Informationen

mehr...

Die Orte und Landschaften in denen wir leben, sind durch eine vielfältige gemeinsame Geschichte verbunden. Diese ist in Ruinen, Baudenkmälern und Erinnerungszeichen, in Akten, Dokumenten und alten Zeitungen, in Büchern, Bildern, Fotos und Filmen festgehalten. Mancherorts gibt es auch noch die lebendigen Erinnerungen von Menschen, die diese Geschichte miterlebt haben. Die historischen Verbindungen in den Landschaften und Orten sind nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, können aber zum Sprechen und Erzählen gebracht werden. Dem dient der OrtsWechsel, bei dem wir diesen Verbindungen nachspüren wollen.

Der nächste OrtsWechsel findet erneut in Melk und St. Pölten statt (wir wiederholen den ersten Termin vom Oktober 2020, da damals die Teilnehmer:innenzahl auf Grund der Covid-19 Situation stark beschränkt war). Er verbindet zwei zentrale niederösterreichische Orte, die an die NS-Zeit erinnern – in Melk die KZ-Gedenkstätte und in St. Pölten die ehemalige Synagoge.

...weniger

Antisemitismus als Code. Forschung – Prävention – Intervention

30. Internationale Sommerakademie

7. – 9. 7. 2021

Volkskundemuseum Wien

Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Judenfeindliche Codes und Stereotype sind längst in das kollektive Gedächtnis eingegangen und erzeugen unbewusst Wiedererkennung, Vertrautheit und damit eine Bereitwilligkeit zur Rezeption bis hin zur Anerkennung der Faktizität. Diese Phänomene werden einerseits auf wissenschaftlicher Ebene vorgestellt und diskutiert, andererseits dienen sie als Ansatz für didaktische Programme in unterschiedlichen sozialen Gruppen, von Schulen über Jugendliche und junge Erwachsene bis hin zur Lehrer*innenfortbildung.Die Vortragenden dieser Sommerakademie erforschen einerseits Judenhass und Antisemitismus in Mittelalter und Gegenwart, andererseits arbeiten sie konkret an Maßnahmen zur Prävention und Intervention bei antisemitischen Haltungen und Handlungen.

Hier finden Sie unseren |Programmfolder|!

Kontinuität und Aktualität des Antisemitismus. Eine österreichische und globale Herausforderung

Zur Kontinuität des Antisemitismus. Von der Wiener Gesera 1421 bis zur Gegenwart

4. 3. 2021

16:00 – 18:00

Online Podiumsdiskussion inkl. Live-Stream in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung Die FURCHE (Teilnahme unter |https://youtu.be/VHq0T-Kiq10|)

Martha Keil hält den Impulsvortrag „Judenbilder“ und Stereotype – von der Wiener Gesera 1421 bis heute.

Programm

mehr...

Moderation: Assoz.Prof.in Regina Polak

Begrüßung

Dr. Hannes Swoboda, Vorstandsvorsitzender des Sir Peter Ustinov Instituts

30´ Impulsvortrag

„Judenbilder“ und Stereotype – von der Wiener Gesera 1421 bis heute

Dr.in Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte in Österreich

90´ Panel

- Ergebnisse der Antisemitismusstudien 2018 für Österreich

Dr.in Eva Zeglovits, Geschäftsführerin IFES

- Christlich- jüdische Zusammenarbeit im Kampf gegen Antisemitismus

Dechant Ferenc Simon, Dechant und Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische

Zusammenarbeit

- Zeitgenössischer Antisemitismus und seine Erscheinungsformen

Ao. -Univ. Prof.in Dr. Helga Embacher, Institut für Zeitgeschichte, Universität Salzburg

- Antisemitismus und die neuesten Entwicklungen in Ungarn

Prof.in Dr.in Éva Kovács, Wissenschaftliche Leitung, Simon Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien

- Antisemitismus in Österreich und was dagegen unternommen werden kann

Rabbiner Jaron Engelmayer, Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

...weniger

VWI invites the Institut für jüdische Geschichte Österreichs

10. 12. 2020, 15 Uhr

Benjamin Grilj coments on Julie Dawson: „As to my emotional anguish, there are days when I feel endlessly miserable…”: Hachsharot in Early Post-War Romania and the Limits of Belonging

This online-presentation examines the activities of Zionist youth organisations in Romania during the immediate post-war period using documents created by the Securitate (secret police) and the organisations themselves.Then there will be a microhistorical approach to probe the experience of the participating individual through a set of recently found survivor diaries.

mehr...

The situation of Jews in postwar Romania was unlike any other in Europe. Approximately half of the Jewish population had survived the war: numbering between 350,000 and 400,000, this group was fundamentally diverse, not only in their pre-war background, linguistic, and cultural affiliations, but also, and of great significance, their war-time fate.Uniting many, if not most, however, was the powerful desire to leave Romania. An outlet for the energies and aspirations of frustrated young people was provided by numerous Zionist organisations active in every part of the country. These organisations, especially those of the HeHalutz movement, fomented for action, gearing their activities towards the practical and the immediate. Hachshara centres were established across the country and thousands of Jewish young people criss-crossed the land to live on communal collectives, training as farmers and factory workers, preparing for an uncertain Aliyah of dubious promise and dreaming of a new life. While working to reconstruct the impressive breadth of Zionist activity in the tumultuous post-war years, I also examine the limits of their propaganda and community-building work and their failure to address the psychological and physical needs of Holocaust survivors: despite apparent inclusion in a cohesive and sympathetic group, the author of the diary experiences alienation and marginalization within her own ranks.

Benjamin Grilj, Post-Doc at the Institute for Jewish History in Austria with a special focus on regional Holocaust-Studies, Migration-Studies, genealogic research, Digital Humanities, Eastern European History. Former lecturer at the University of Chernivci, research fellow at the Institute for Bukovina Studies and the Austrian Library Czernowitz. Editor of Black Milk. Withheld letters from the death camps of Transnistria (2013).

Julie Dawson is a doctoral candidate at the University of Vienna’s Institute for Contemporary History. She holds degrees from Columbia University and Northwestern University. Dawson worked for the Leo Baeck Institute from 2010 to 2019, directing their archival survey of Transylvania and Bukovina (jbat.lbi.org) from 2012 to 2019. From 2016 to 2019 she was researcher-in-residence in Mediaș (Romania) for the EU Horizon 2020 project TRACES: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts. Her research interests include Bukovina, communist Romania, women’s history, trauma and memory studies.

...weniger

Koscher in Wien 1848 bis 1918. Produktion und Konsum

Ein Werkstattbericht von Christoph Lind im Rahmen des Rural History Forum 70

16.11.2020

14.00–15.30 Uhr

Online-Vortrag.

Das Judentum kennt mit der Kaschrut (wörtlich: rituelle Tauglichkeit), also der Gesamtheit der jüdischen Speisegesetze, die zudem eine Säule jüdisch-religiöser Identität darstellen, ein umfassendes Konzept der rituellen Reinheit in der Nahrungsaufnahme. Der von ihr vorgegebene Rahmen wird in der Diaspora in einem vorwiegend nichtjüdischen Umfeld gelebt, das den Großteil der Rohprodukte erst produzierte, und in dem sie dann, koscher gemacht, auch konsumiert wurden.

mehr...

Zu diesem Umfeld gehört auch die Stadt Wien, bis 1938 eine der größten jüdischen Gemeinden Europas. Die Bedingungen und Bedingtheiten koscheren Lebens in Wien von 1848 bis 1918 sind bis heute weitgehend unerforscht. Die vorliegenden Untersuchungen zum jüdischen Wien zielen vielfach auf Kultur, Kunst, Wissenschaft, Politik und den jüdischen Anteil oder Beitrag dazu, Fragen der „koscheren Infrastruktur“ werden meist beiläufig in diesen oder anderen Kontexten erwähnt, aber nicht systematisch erörtert.

...weniger

Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit

Vortrag von Dr. Philipp Mettauer

ABSAGE

Donnerstag, 12. November 2020, 19h30

Waidhofen/Ybbs, Gemeinderatssitzungssaal, Oberer Stadtplatz 28

Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling war die drittgrößte Klinik Österreichs, die im nationalsozialistischen System an der Ermordung von Psychiatrie-Patientinnen und -Patienten beteiligt war. Nach den „Todestransporten“ der Jahre 1940/41 bzw. 1943 nach Niedernhart, Hartheim und Gugging, bei denen insgesamt 1.600 Personen ums Leben kamen, wurde anstaltsintern weiter gemordet.

mehr...

Die Sterberate verdreifachte sich und die Todesfälle häuften sich dermaßen, dass der überfüllte Anstaltsfriedhof entlang der Straße Amstetten – Waidhofen erweitert werden musste. Kurz vor Kriegsende, im November 1944 und April 1945, kam es schließlich zu einer letzten Mordaktion durch Anstaltsärzte und Pflegepersonal, der nochmals rund 200 Menschen zum Opfer fielen.

Der Vortrag wird aktuelle Erkenntnisse aus neu ausgewerteten Archivbeständen, die im Rahmen langjähriger Forschungsprojekte am Institut für jüdische Geschichte Österreichs gewonnen wurden, präsentieren und diskutieren.

Eintritt: € 10,00

|Weitere Informationen|

...weniger

Gedenken an die Novemberpogrome 1938

9. November 2020

ABSAGE

18.30 Uhr, Ehemalige Synagoge

Briefe von St. Pöltner Opfern der Shoa

Beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne religiöse Symbole) entzündet werden.

19.00 Uhr, Bildungshaus St. Hippolyt

Gedenken braucht Forschung

Martha Keil: Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten

Philipp Mettauer: Massengräber in Mauer-Öhling: 275 Ermordete und kein Gedenken

Anschließend, am Weg zum Rathausplatz, werden im Gedenken weiße Rosen und Grablichter bei den Steinen der Erinnerung platziert.

Namen, Gräber und Gedächtnis

Abschlussveranstaltung zum Top Citizen Science-Projekt zur „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit

ABSAGE

Die geplante Veranstaltung für den 4. November 2020, 19 Uhr, im MozArt Amstetten ist aufgrund der ab 3. 11. geltenden Bestimmungen abgesagt. Wir werden versuchen die Präsentation der Projektergebnisse online zugänglich zu machen.

Bisherige Veranstaltungen

mehr...

„OrtsWechsel”: St. Pölten/Melk

Sonntag, 25. Oktober 2020

13 – 18 Uhr

ab 13 Uhr: Ehemalige Synagoge St. Pölten (Dr.-Karl-Renner-Promenade 22)

„Geschichte - Gedenken - Gegenwart”

ab 15.30 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Melk (Südseite, P&Ride-Parkplatz)

„Opfer - Täter - Gesellschaft: Biografien zum KZ-Außenlager Melk”

Maximal 12 Teilnehmer möglich, Anmeldung unter |mail: info@melk-memorial.org|

Eine Kooperation des Zeithistorischen Zentrums Melk und des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten.

Wir empfehlen für die Weiterfahrt von St. Pölten nach Melk bzw. retour die regelmäßig verkehrenden Zugverbindungen der ÖBB.

Wladigeroff Brothers feat.Benjy Fox Rosen

3. 10. 2020, 20 Uhr

Ehemalige Synagoge St. Pölten

„Die Amsterdam Besetzung“. Eine musikalische Reise mit Klezmer, Swing, Balkan Jazz, eigener Musik und viel Lachen

- Alexander Wladigeroff - Trompete & Flügelhorn

- Konstantin Wladigeroff - Klavier & Klarinette

- Benjy Fox Rosen - Kontrabass & Gesang

Sakrale Bauten profan genutzt?

21. 9. 2020, 16:15 – 17:00 Uhr

Ehemalige Synagoge St. Pölten

Führung mit Martha Keil durch die Ehemalige Synagoge St. Pölten

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei, Anmeldung erbeten unter: |mail: office@orte-noe.at|

mehr...

Beim Architekturwettbewerb zum Sakralbau setzte sich der Entwurf von Theodor Schreier, der bereits Synagogen in Skotschau und Ustron in Österreich-Schlesien realisiert hatte, durch. Die Bauleitung des Projekts, dessen Errichtungskosten 141.000 Kronen betrugen, übernahm Viktor Postelberg.Die Reichspogromnacht setzte 1938 nach der kurzen Nutzungsdauer eines Vierteljahrhunderts dem St. Pöltener Haus der jüdischen Gemeinschaft ein radikales Ende. Das Innere wurde demoliert, das Gebäude selbst überdauerte. Bei den Kampfhandlungen zu Kriegsende jedoch wurde der Zentralbau am Dachstuhl, bei der Eindeckung und an der Fassade beschädigt. Diese doch sehr massiven Schäden hatten 1979 einen Antrag auf Abbruch durch die Israelitische Kultusgemeinde Wien zur Folge, dem jedoch nicht stattgegeben wurde. Stattdessen wurde eine Instandsetzung organisiert: Ein Kuratorium beschloss weiterführend die Umwandlung der Synagoge in ein Kulturzentrum. Im Kantorhaus, das ehemals die Wohnungen für Kantor und Tempeldiener sowie einen Schul- und einen Versammlungsraum beherbergte, wurde das „Institut für jüdische Geschichte Österreichs“ installiert. Eine Dauerausstellung im Synagogenraum dokumentiert das jüdische Leben in der Landeshauptstadt.

(Text: Theresia Hauenfels, erschienen in: Architekturlandschaft Niederösterreich, 1848 bis 1918, Hg. Kunstbank Ferrum – Kulturwerkstätte und ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich, Verlag Park Books)

...weniger

17:00 – 19:00 Uhr

Ehemalige Synagoge St. Pölten

Vorträge und Diskussion

mehr...

- Begrüßung: Martha Keil - Ehemalige Synagoge St. Pölten, Heidrun Schlögl - ORTE-Geschäftsführerin, Krems

- Einführung: Maria Welzig - Architekturhistorikerin, Wien

- Impulsvorträge und Podiumsdiskussion

Amanda Augustin - Kulturverein Raumteiler, Veranstalterin von „Holy Hydra“, Linz

Ernst Beneder - Architekt, Wien

Jörg Beste - Architekt, Stadtplaner – synergon, Köln

Harald Gnilsen - Architekt, Baudirektor der Erzdiözese Wien

Martha Keil - Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Wien / Universität Wien, Institut für österreichische Geschichtsforschung

Moderation: Maria Welzig

- Anschließend Diskussion mit dem Publikum.

20:00 Uhr, Cinema Paradiso, St. Pölten:

|Architektur der Unendlichkeit|

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der gesamten Veranstaltung Fotos gemacht und zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Dokumentation verwendet werden.

...weniger

„Menschenbilder“ mit Irene Schreier

Am 20. 9. 2020, um 14.00 sprach Johann Kneihs in der Reihe „Menschenbilder“ in Ö1 mit Irene Schreier (geb. 1929), der Enkelin des Architekten der St. Pöltner Synagoge, Theodor Schreier.

Zur Enthüllung seiner Gedenktafel am Eingang der Ehem. Synagoge am 3. 10. 2019 gab sie mit ihrer Tochter und Enkelin ein unvergessliches Konzert.

„Mauer des Schweigens“. Eine Anstalt im kollektiven Gedächtnis

Online-Präsentation des Dokumentarfilms

19.–25. Mai 2020

im Programm „Kino on demand“ auf PerspektiveKino.at

Etwa 2800 Patientinnen und Patienten wurden in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling – heute das Landesklinikum Mauer – in der NS-Zeit ermordet, zu Tode gebracht oder zur Vernichtung nach Hartheim und Gugging deportiert. Im Dokumentarfilm „Mauer des Schweigens“ interviewten neun Schüler*innen der ALW Amstetten Angehörige von Opfern und Tätern der NS-Morde sowie Menschen, die vom Umgang mit den Ereignissen nach 1945 erzählten. Der von den Schüler*innen in Eigenregie gedrehte Film entstand im Rahmen des Sparkling-Science-Projekts „,Geschlossene‘ Anstalt? Die ,Heil- und Pflegeanstalt‘ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der ALW Amstetten, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Amstetten und dem NÖ Landesarchiv. In dem zweijährigen Forschungsprozess setzten sich die Schüler*innen auch mit der Erinnerung an die Opfer vor Ort auseinander. Dieses filmische Zeugnis soll zur schrittweisen Bewusstwerdung beitragen und der Erinnerung an die Opfer in Mauer-Öhling dienen.

mehr...

Der Film entstand mit Unterstützung des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, der Direktion der ALW Amstetten und der Stadtgemeinde Amstetten.

Die Projektbroschüre „,Geschlossene‘ Anstalt? Die ,Heil- und Pflegeanstalt‘ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“ (PDF) finden Sie |hier|.

Zum Programm „Kino on demand“ des Perspektive Kino Amstetten:

|www.perspektivekino.at|

|www.instagram.com/perspektivekinoamstetten|

|www.facebook.com/PerspektiveKino|

...weniger

Die Utopie des „gesunden Volkskörpers”

Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung

Praterstern 1, 1020 Wien

Folgende Vorträge haben stattfgefunden:

Do, 27.02.2020, 18:30-20:00

Philipp Mettauer, Ärzte und andere Täter. Mauer-Öhling im Nationalsozialismus

Do, 05.03.2020, 18:30-20:00

Christoph Lind, Psychiatrie im Wiener Rothschild-Spital (1873-1945)

Abgesagt werden mussten die folgenden Vorträge:

Do, 19.03.2020, 18:30-20:00

Claudia Spring, Erbitterter Widerstand gegen die Zwangsterilisation: Elisabeth S. und ihre Erfahrungen mit der NS-Bürokratie

Do, 26.03.2020, 18:30-20:00